Una película no tan sucia

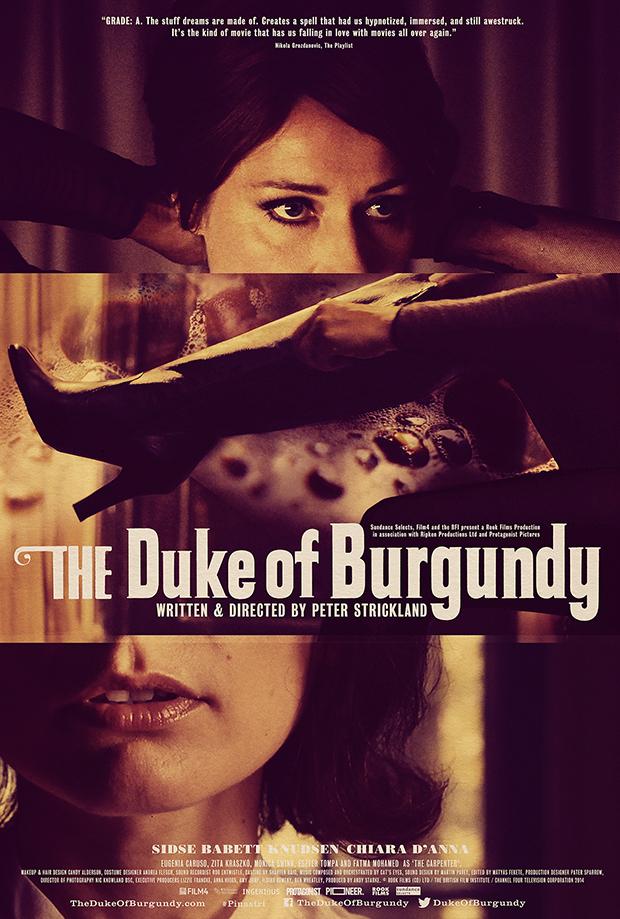

Los primeros veinte mínutos de El duque de Borgoña, de Peter Strickland, te dejan exhausto: la suciedad y la perversión mostrada por las dos amantes lesbianas protagonistas es algo que, desde el Buñuel más enfermizo y fetichista, desde el Genet más refinadamente cruel de Le Balcon, no se veía en el cine. Hay tantas capas, tantos hilos sueltos en este tramo inicial que resulta imposible reducir el análisis a una sola idea o matriz. La estética de la crueldad se mezcla con la ingenuidad retro, la racionalidad entomóloga con la pasión carnal, el cálculo de lo ritual con el “descuido” más verosímil del mejor cine francés. A decir verdad, te sientes desconcertado, eufórico, indignado ante una puesta en situación frente a la que no sabes si reaccionar con desprecio o con júbilo.

Pero evidentemente ninguna obra fílmica se puede mantener en ese tenor durante mucho tiempo: el espectador moriría por hipertrofia. Nadie puede consumir imágenes de tanta envergadura e insolencia de manera prolongada. Y, en un punto de inflexión tan inesperado como decepcionante, la película se humaniza y pierde la suciedad de lo corporal. Todo lo que habíamos presenciado hasta ese momento se convierte en un meterrelato, en una toma de conciencia. Strickland se desenvuelve infinitamente mejor en lo descriptivo que en lo reflexivo. Parece que hubiera tenido miedo de dejarse arrastrar hasta el infierno de la perversión sin remordimientos, y propone preguntas, y perfiles psicológicos dolientes, y…amor. Lo que se concibe como una trampa para el espectador, como un giro narrativo conducente a desarbolarlo, termina por ser la falla en la que el filme se hunde y muere antes de tiempo por el tedio de un peliculón de sobremesa. El valiente Strickland se revela finalmente como un cobarde. La suciedad no puede ser una pose. Ni tampoco algo que se pretenda comprender. Los excesos del cuerpo son algo que la mente no puede ni debe razonar.