Cataplasmas de mostaza contra los virus

Desde los antiguos jeroglíficos egipcios a los remedios griegos, o aquella mezcla de miel, tabaco y chile de los aztecas, la humanidad siempre ha intentado mitigar los efectos de la gripe, bien conocidos incluso antes de que se acordara darle ese nombre a la dolencia. En el año 1800, dos investigadores publican sendos libros donde advertían de que la causa de la enfermedad era tener los pies o la ropa mojados o ducharse con agua fría. Pero habría que esperar casi un siglo para determinar con exactitud cómo se produce y se propaga. El virus causante de la enfermedad fue descubierto en 1933. En el año 1944 fue posible la confección de una vacuna.

Una de las primeras referencias a la gripe que encontramos en los periódicos murcianos nos remonta al año 1958. El diario La Paz publicó un anuncio donde ensalzaba las propiedades curativas del jarabe Flon, indicado para combatir las irritaciones e inflamaciones de las vías respiratorias, así como “la estinción de voz, gripe y, sobre todo, las coqueluches”. Las coqueluches eran, como son, la llamada tos ferina.

Tan efectivo parecía el jarabe Flon que sus vendedores aseguraban que “en las sociedades de mayor tono” se sirve para beber agua, “como un jarabe de recreo”. Rivalizaba la marca aquellos años con otro remedio, también parisino como la mayoría: Pate de George, una pasta “de sabor agradable” y cuya principal ventaja sobre otros medicamentos residía en “no dar ardor alguno en la boca”. Ambas medicinas se despachaban en la botica de Manuel Martínez.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX otros productos atraerían el interés de los parroquianos. Aunque, igual que sus predecesores, presumirían de nombres exóticos e inquietantes. Es el caso de la Revalenta Arábiga, una especie de “harina de la salud” que igual curaba los estreñimientos y la pérdida de memoria que “las almorranas, el ruido en los oídos y la pobreza de la sangre”.

Para quienes crean que los testimonios de personas que ensalzan productos en las teletiendas son un invento de nuestra época, deben saber que hace siglo y medio ya formaban parte de los reclamos publicitarios. En el caso de la Revalenta, se publicaban cartas de consumidores agradecidos, como la que remitió la marquesa de Brehán, aquejada de “un mal de hígado” desde hacía siete años.

La enfermedad producía a la buena señora un estado de agitación tan insoportable que “el ruido del tráfico y aún la misma voz de mi doncella me incomodaba”. Entonces probó la célebre harina y, como manifestaba en su carta, “me ha hecho revivir. Ya puedo hacer y recibir visitas”. Otros beneficiarios de la Revalenta fueron el coronel Watson, que padecía “gota, neuralgia y estreñimiento obstinado”, o el señor Baldwin, quien tenía “paralizados sus miembros a consecuencia de excesos de la juventud”. Por nadie pase.

Para recuperar fuerzas en aquellos tiempos podía tomarse otra invención que hizo furor. Era el “verdadero Extracto de Carne Liebig”, una especie de pastillas de caldo que equivalían a 45 libras de carne. Este concentrado se recomendaba para “niños raquíticos” y en sus anuncios se destacaba que era adquirido por “la mayor parte de los gobiernos, y recientemente por el gobierno inglés y el emperador de los franceses”.

Epidemia devastadora

Los investigadores aún discuten cuándo se produjo la primera gran epidemia de gripe. Hay quienes la sitúan en 1708, con origen en Italia. Otros atrasan la fecha hasta 1929 y señalan Rusia como el foco propagador.

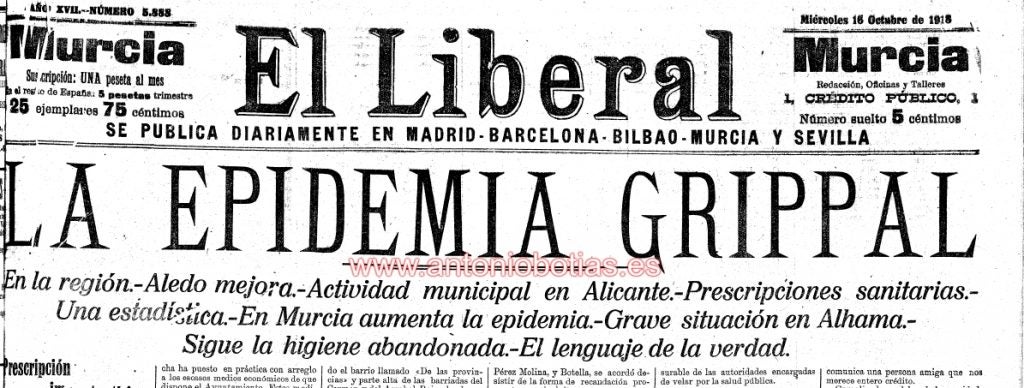

La gripe desplegó sus efectos más mortíferos, cobrándose unas 3.000 víctimas en Murcia en apenas un mes, en octubre del año 1918. Se denominó gripe española, si bien ya se habían detectado las cepas en Estados Unidos, y costó la vida a alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo.

La virulencia de la epidemia, cuyo origen se situó en los cerdos, obligó a suspender cualquier acto público, salvo las rogativas en la Catedral que, sin duda, permitieron un mayor contagio entre quienes a ellas acudían. Los cementerios se quedaron sin fosas disponibles.

Habría que esperar hasta 1957 para comprobar los efectos devastadores sobre la población mundial de otra epidemia, en esta ocasión denominada gripe asiática. Descubierta en Pekín y resultado de la combinación de un virus encontrado en los patos salvajes y la gripe humana, pronto se extendió por todo el planeta acabando con la vida de unos 34 millones de personas.

Durante siglos cada pueblo ha desarrollado remedios caseros y naturales para afrontar la gripe, aunque apenas logran mitigar sus efectos sobre el cuerpo. Los aportes de vitamina C en forma de limonadas con miel, las infusiones de tomillo, el ajo y la cebolla con sus propiedades antibacterianas y antivirales son algunas de las recetas que, de abuelos a nietos, se han transmitido hasta la actualidad. Y no faltaba quien recordara aquella vieja máxima que decía “el catarro con el jarro” y que se materializaba en la ingesta de aspirinas y copas de coñac.

Otros remedios habituales en la ciudad y su huerta pasaban por embadurnar yodo en el pecho y la espalda o aplicar aquellos remotos Parches Porosos Sor Virginia. Pero nada comparado como la más terrible medicina casera: Cataplasmas de linaza y mostaza, cuyas supuestas propiedades curativas aún están por descubrir, aunque el escozor que provocaban hacía que el enfermo olvidara, acaso por unos minutos, su resfriado.