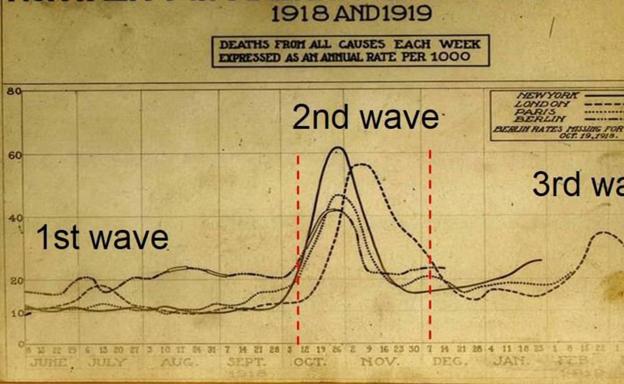

Una segunda oleada de muerte

Cines y teatros cerrados, clases escolares y entierros suspendidos, familias enteras confinadas. Eso padecieron los murcianos de hace un siglo durante el rebrote de aquella epidemia de 1918, hoy tan conocida pues nos recuerda la actual. Cuando creyeron que lo peor había pasado, tras el verano llegó la terrible segunda oleada. Y fue un infierno.

El 16 de octubre de 1918 abría su portada el diario ‘El Liberal’ con un enorme titular donde advertía de que la epidemia aumentaba en la ciudad de Murcia. Sin embargo, de la setentena larga de médicos que operaban en el municipio apenas veinte habían remitido los partes solicitados por la administración.

Los datos, sin duda parciales, establecían aquella semana que los contagiados en la capital ascendían a 63 vecinos, a quienes se sumaban otros 143 en la huerta y solo una decena en el campo. Pero ya debían de ser cientos. Las llamadas estufas de desinfección se instalaron en algunos puntos, entre ellos los hogares de varios empleados de Teléfonos que resultaron contagiados.

Murcia, a diferencia de Cartagena, no sometió a cuarentena a los viajeros del tren

Pese a todo, los murcianos aún no sabían a ciencia cierta la magnitud de la llamada «enfermedad reinante». De hecho, ‘El Liberal’ denunciaba que «lo ignoramos, pues que nos parecen enormemente optimistas las ‘notas oficiosas’ que expiden los centros públicos a la Prensa diaria».

Entre estos centros estaban, ni más ni menos, que los propios registros civiles de los juzgados. Entretanto, según el diario, no se obligaba a los hosteleros a desinfectar sus locales cada día, seguía empleándose papel de periódico para envolver los alimentos y tranvías y trenes, incluso los carruajes mortuorios, se usaban sin una posterior limpieza.

Quizá lo más grave fue que Murcia, a diferencia de otras capitales como Cartagena, no abrió pabellones en su estación de trenes para que los viajeros fueran «reconocidos y fumigados» por los médicos.

«Al pueblo hay que decirle toda la verdad, mostrando los hechos ciertos», clamaba el redactor de ‘El Liberal’. Aunque el pueblo podía imaginar qué sucedía. Así, entre el 16 y el 17 de octubre fallecieron en la ciudad 31 personas.

Pero igual fueron más. ‘El Liberal’ recordaba que, a partir del día 17, solo se contabilizarían aquellas muertes que estuvieran firmadas por médicos. El 20 de octubre se trasladó a la Patrona, la Virgen de la Fuensanta, desde su santuario a la Catedral.

Se acabaron las misas

Lo hicieron en el automóvil del senador Isidoro de la Cierva. Aunque la trajeron de incógnito, la noticia pronto se extendió y con ella la afluencia de fieles al templo, que colmaron hasta la bandera, y espolearon no pocos contagios.

El aumento en el número de fallecidos no frenó los cultos religiosos. Todas las parroquias celebraban el mes del rosario con misas cada tarde. El obispo animaba en una circular a acudir a las rogativas públicas que se celebraban en la Catedral.

El Ayuntamiento extremó entonces las prohibiciones. Los féretros de los fallecidos no podían entrar a las iglesias. Apenas podían detenerse unos segundos en sus atrios para recibir la bendición y seguir al cementerio. Las campanas no sonaban porque «ponen en alarma al vecindario». De igual forma, se redujeron todos los cultos.

Los cafés y restaurantes comenzaron a desinfectarse dos veces al día, so pena de graves multas; los vecinos tenían que barrer sus puertas y en los lavaderos se instalaron calderas de vapor para la ropa sucia. Sin embargo, el Consistorio se negó a suspender los mercados semanales. La gente tenía que comer.

Para empeorar la situación solo faltó que lloviera, lo que produjo un apagón general en la capital, aunque el río Segura no se desbordó. La falta de electricidad supuso un grave incordio para ‘El Liberal’, cuyas máquinas no podían «moverse a brazo». Así que solo pudieron imprimir una hoja en su edición del 23 de octubre.

Los mercados de la ciudad, en principio, no se vieron desabastecidos. Los puestos ofrecían una nutrida variedad de patatas y bajocas, cuando todavía así se llamaba a las judías, pimientos, cebollas, coles o berenjenas. Sin olvidar los melones del tiempo.

En la pescadería local, el 18 de octubre, podían adquirirse doradas, meros, salmonetes, emperador, sardinas o mújoles, entre otros pescados. Entretanto, en el Ayuntamiento, con el alcalde enfermo, se debatía el futuro del nombre de la calle Platería.

Algún concejal propuso el 9 de noviembre, solo dos días antes de que acabara la Primera Guerra Mundial, que tan señera vía fuera renombrada Triunfo de los Aliados. Y casi lo consigue, pues la votación se saldó con un empate y la moción se aplazó a otro Pleno.

Las peticiones a la Junta de Socorros se multiplicaban desde las pedanías, donde reclaman ayuda para los enfermos más pobres. Nadie sabe cuántos murcianos murieron.

A partir de la primera semana de noviembre decreció la epidemia. Aunque en Cartagena todavía quedaban 950 infectados y el día 8 de aquel mes fallecieron «catorce atacados de la enfermedad reinante», hubo 91 «nuevas invasiones y se dieron de alta por curación 118».

En la ciudad de Murcia apenas quedaban unos pocos casos aislados el día 15 «y las defunciones por gripe son ya muy contadas». En la huerta la incidencia era menor, pero aún colearía un largo año aquella epidemia que muchos confundieron con la fin del mundo.